La migración, forzada por el colapso económico y acelerada desde 2015, el aumento de la mortalidad infantil y la caída de la natalidad han mermado el crecimiento demográfico de Venezuela y su potencial de desarrollo.

A finales de 2019 casi cinco millones de personas habían abandonado el país por motivos económicos. Para muchas familias, la emigración, y su correlato en las remesas recibidas por los que se quedan son hoy una de las principales fuentes de supervivencia. Las proyecciones del FMI estiman que la emigración venezolana podría llegar a los 10 millones a finales de 2023.

Para bien o para mal, la historia reciente de Venezuela ha estado ligada al petróleo. El oro negro ha sido esencial como fuente de divisas y de financiación de las políticas económicas y sociales. Su presencia, y ahora ausencia, ha condicionado la economía, la política y la vida diaria de los venezolanos.

País petrolero, país pobre

En la literatura económica hace tiempo que se acuñó el término la maldición de los recursos naturales, también llamada la paradoja de la abundancia. Esta paradoja hace alusión al hecho de que disponer de recursos valiosos para los mercados internacionales no siempre desencadena procesos de crecimiento y desarrollo económico. Más bien empuja a los países poseedores a tener bajos niveles de desarrollo y una alta dependencia de un recurso cuya rentabilidad, en la mayoría de los casos, está determinada por el capricho de los mercados internacionales.

Por otra parte, la riqueza proveniente de la explotación de un recurso natural hace obviar la aplicación de políticas de desarrollo del crecimiento económico: la innovación y el capital humano o, lo que es lo mismo, la educación y la ciencia. Y, sobre todo, puede socavar las instituciones esenciales para un buen funcionamiento de la economía.

Desde 1914, con el comienzo de la explotación del pozo Zumaque I, el petróleo ha sido la principal fuente de ingresos internacionales y gran protagonista de la historia económica y política venezolana. En la década de los 70 del siglo pasado, con la crisis del petróleo y la subida de precios en los mercados internacionales, se produjo un gran desarrollo del sector y un significativo aumento en los niveles de renta del país.

Pero también comenzaron a acumularse importantes desequilibrios: la apreciación del tipo de cambio y las tensiones en los precios internos derivados de un gasto (público en su mayoría) que se financiaba con las regalías del crudo iban restando competitividad a la economía y condenándola al monocultivo petrolero.

Petróleo, desigualdad y corrupción

Este titular podría resumir la evolución histórica de Venezuela desde principios del siglo XX. Desde la economía política, la maldición de los recursos naturales se encarna en muchas ocasiones en forma de corrupción, desigualdad y en el macrodesarrollo de Estados rentistas. Aunque hay casos de una gestión exitosa de los réditos del petróleo, como el de Noruega, Venezuela no está entre los países en los que la explotación petrolera ha venido acompañada de una correcta gestión de sus dividendos.

La desigualdad, la corrupción y el consecuente descontento social que estas despiertan, auparon al poder al teniente coronel Hugo Chávez Frías en las elecciones presidenciales de diciembre de 1998. Antes, había cumplido condena en una cárcel militar de Caracas por el fallido intento de golpe de Estado, el 4 de febrero de 1992, contra el Gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez.

Regeneración y justicia social fue el lema que llevó a Chávez a la presidencia de la República de Venezuela: la corrupción, la pobreza, la desigualdad y los desequilibrios macroeconómicos estaban en la raíz de la victoria del chavismo.

La llegada de Chávez al poder coincidió con un periodo de subidas en los precios internacionales del petróleo, el crecimiento económico de Venezuela pareció recuperarse y la producción de crudo se mantuvo en volúmenes de 2,5 millones de barriles diarios.

Al igual que en los setenta, el petróleo sirvió para financiar las políticas sociales del nuevo Gobierno, que se tradujeron en un importante aumento del gasto social y en un mayor protagonismo del Estado en la economía. Las empresas públicas financiaban el programa político-social de Chávez, y las nacionalizaciones y expropiaciones acabaron por borrar del mapa de Venezuela la iniciativa privada y la inversión internacional.

Todo esto se pudo mantener mientras fue sostenido por los pilares petroleros: la producciones constantes y los precios internacionales altos.

Los datos socioeconómicos del país mejoraron significativamente con el desarrollo de programas sociales para la reducción de la pobreza y el acceso generalizado a la educación y la sanidad públicas.

Pero lo que podría haber sido una gran política de justicia social para los venezolanos menos favorecidos, viró con el mismo ímpetu hacia un populista culto al líder y un manejo económico cada vez más deficiente, con graves problemas de gestión y corrupción. Con Chávez, el modelo de Estado rentista, lejos de corregirse, aumentó significativamente.

Cae la producción y bajan los precios

El aumento del gasto público, la caída de la inversión extranjera y la inflación desbocada son, desde hace décadas, características del desempeño macroeconómico venezolano. Pero el verdadero colapso económico comenzó con Chávez todavía en el Gobierno. Tras su muerte, el 5 de marzo de 2013, Nicolás Maduro le sustituye en el cargo y hereda esa situación que desde entonces ha ido empeorando muy significativamente.

El petróleo dejó de ser el maná que cae del cielo por dos razones: la incapacidad técnica de la petrolera nacional, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para mantener los niveles de producción y la caída de los precios del crudo a nivel internacional. La paradoja está en que esta compañía pública fue considerada en 1994 la segunda petrolera estatal más grande del mundo.

Con el desplome de los precios y de la producción, los ingresos públicos se vieron reducidos de manera drástica, lo que desequilibró aún más las cuentas y comprometió la política caudillista de líderes visionarios, basada en transferencias hacia los sectores de la población que mejor podían garantizar la permanencia de un régimen que, además, les prometía la revolución.

Poniendo a funcionar la máquina de fabricar billetes

Lo que sí se revolucionó fue la cantidad de dinero en circulación. La creación de bolívares y la monetización del déficit han sido la respuesta a la caída de la producción y de los ingresos en divisas (y a la desconexión con el resto del mundo que esto supone).

La economía venezolana cada vez más estrangulada por la restricción económica exterior –a la que se han sumado luego las sanciones internacionales–, lo es también por la muy deficiente gestión económica, liderada por una burocracia estatal que impone controles de precios y gestiona los recursos de forma inapropiada.

La inflación es un mal que genera costes: mina los ahorros, resta competitividad, empobrece a la población y a los sectores sometidos a la competencia internacional, cala en las vidas diarias y hace malvivir a los ciudadanos para cubrir sus efectos. Además, genera escasez y divide a la sociedad entre los que pueden tener acceso a una moneda estable (dólares) frente a la inmensa mayoría de la población que recibe sus salarios, pensiones y ayudas del Gobierno en una moneda cuyo valor ha dejado de existir. El salario de un profesor universitario en Venezuela es de poco más de un dólar al cambio, lo que muestra el enorme empobrecimiento de la población.

La inflación como impuesto para el pueblo no es un fenómeno nuevo, las hiperinflaciones tampoco lo son. Y casi siempre acaban igual: colapsando la economía.

La economía menguante

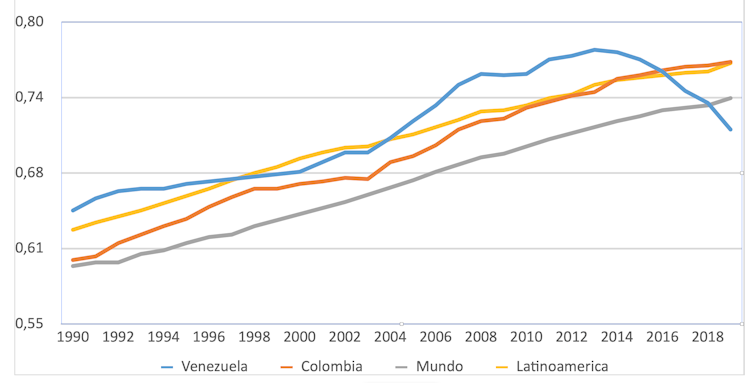

Esta es la situación de la Venezuela actual, con unos niveles de renta y riqueza que no han parado de decrecer desde que Maduro fue investido presidente en 2013. La máquina de fabricar dinero ha sido su política macroeconómica principal, lo que ha llevado al colapso de la economía y a un retroceso en los niveles de desarrollo humano de los venezolanos sin precedentes, al punto de que en la actualidad ocupa el puesto 113 a nivel mundial.

Ya no existen los avances en el índice de desarrollo humano alcanzados en la primera etapa del chavismo. La falta de datos oficiales sobre la situación real del país dificulta enormemente el análisis del (más que seguro) enorme impacto que estos años de carencias han tenido sobre la población.

Desabastecimiento, pobreza, inseguridad, deterioro de la salud y diáspora son los signos del colapso de un país cuyos dirigentes han devastado la iniciativa privada, han hecho al país más dependiente del petróleo y han polarizado a la población. Han conseguido crear una sociedad convulsa y enfrentada entre partidarios y detractores de un régimen que se guía por el canto sobrenatural de los pajaritos (como encarnación del fallecido comandante eterno).

La existencia de enemigos externos que, con sanciones formuladas como castigo colectivo, inflige un gran daño a la población venezolana, afectando a sus vidas y su salud y bloqueando la recuperación económica, lejos de acabar con el modelo caudillista-populista, sirve a este como excusa perfecta para justificar un drama humano que tiene su base en su incompetencia y corrupción.

Rubén Garrido-Yserte, Director del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social, Universidad de Alcalá

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

Tu opinión enriquece este artículo: