Productividad, precariedad, moralidad

En 1919, tras la huelga en la fábrica barcelonesa de La Canadiense, España fue el primer país en aprobar la jornada laboral de 8 horas. En 2021, el Gobierno acaba de arrancar un plan piloto, sustentado con fondos europeos, para probar la semana laboral 4 días.

La mayoría de los países industriales no ha cambiado de forma sustancial la semana laboral de 40 horas, conseguidas durante las luchas sindicales de los setenta. Según datos de la OCDE, en 2019 en España se trabajó, en promedio, 1 686 horas, bastante menos de las 2 137 horas de México, pero casi 300 horas más que en Dinamarca. ¿Por qué seguimos trabajando prácticamente las mismas horas que nuestros abuelos?

Keynes argumentaba que la disminución de la jornada laboral se produciría por un aumento sostenido de la productividad, debido sobre todo a la innovación tecnológica. Es cierto que ahora, gracias a la innovación, producimos rápidamente más cosas con menos recursos.

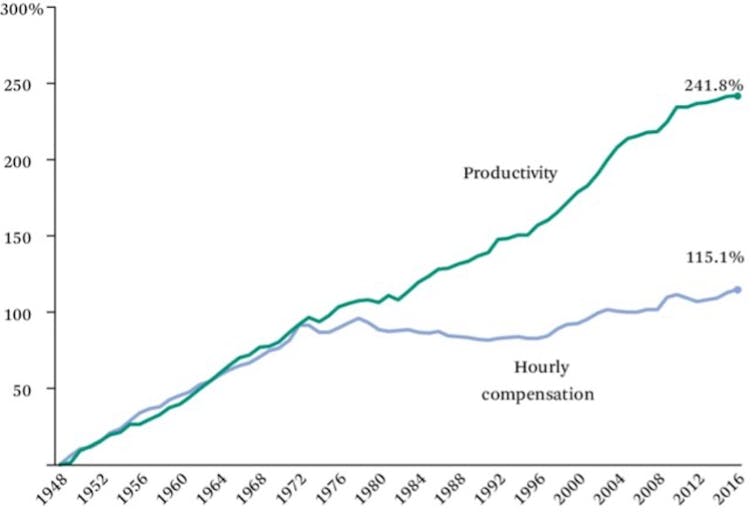

A partir de la década de los cincuenta la productividad, sobre todo en los países industrializados de la OCDE, ha crecido de forma sostenida. Sin embargo, ni las horas trabajadas ni la remuneración por hora trabajada ha seguido una evolución proporcional a este patrón. El caso más claro es el de Estados Unidos, donde a partir de la década de los setenta el aumento de la productividad no ha influido de forma relevante en la compensación horaria de los trabajadores y trabajadoras norteamericanos.

Además, se ve claramente cómo, a partir de finales de los setenta, coincidiendo con la era Thatcher-Reagan, los incrementos de productividad han ido alimentando la renta del capital en detrimento de los salarios que, por lo menos en Occidente, no se han incrementado de una forma proporcional al desarrollo tecnológico. Es más, en algunos sectores los salarios han perdido paulatinamente su poder adquisitivo, los trabajos son cada vez más precarios y sus condiciones más desfavorables. Muchos jóvenes en Europa están desempleados, otros luchan para encontrar un trabajo estable y el número de trabajadores pobres (o sea, personas que luchan para sobrevivir a pesar de tener un trabajo), ha aumentado de forma preocupante.

En Reino Unido, dos tercios de los 8 millones de personas que viven por debajo del umbral de pobreza tienen un trabajo estable. Según el sindicato español UGT, en 2020, en España, el 12,7% de los empleados entrarían en la categoría de trabajadores pobres. Si a este escenario le añadimos el impacto de las tecnologías digitales, que aumenta enormemente la productividad individual al mantenernos conectados 24 horas al día, podríamos sumar también el aumento de estrés y de las horas efectivas de trabajo.

No solo no hemos llegado a trabajar 15 horas a la semana, sino que también hemos multiplicado los llamados trabajos inútiles. El antropólogo recientemente fallecido David Graeber documenta en su libro “Trabajos de Mierda” el fenómeno de la proliferación de trabajos considerados por los mismos trabajadores como inútiles, es decir, que no aportan ningún valor a la sociedad o que incluso son dañinos para la misma. Graeber calculaba que entre el 20% y 30% de los trabajadores/as en el mundo anglosajón consideraban su trabajo inútil.

¿Cómo es posible, se preguntaba, que un sistema que se supone el más eficiente de todos, produzca trabajos inútiles y dañinos para la sociedad, el medioambiente y las personas que los realizan? Graeber llegaba a la conclusión de que el trabajo no es simplemente algo que necesita la sociedad industrial para producir riqueza, sino que es, sobre todo, un imperativo moral.

Nuestra sociedad no concibe otra lógica que no sea la de trabaja duro y conseguirás tus sueños. Es la ética protestante llevada a su máxima expresión. Según esta visión, el capitalismo industrial nos mantiene en un estado constante de ansiedad por conseguir un trabajo que nos dignifique moralmente, pagando el precio de terminar haciendo trabajos horribles y nocivos para no sufrir el estigma del desempleo.

Un nuevo mundo: poscrecimiento y postrabajo

El trabajo como imperativo moral se combina perfectamente con otra religión de nuestro tiempo: el crecimiento económico. Si el PIB tiene que crecer de forma sostenida un mínimo de 3% al año, se entiende perfectamente cómo una reducción del horario de trabajo no es una opción viable. Sin embargo, la idea del crecimiento infinito lleva años siendo cuestionada por científicos y más recientemente por un número creciente de economistas.

Hoy sabemos que organizar la economía para conseguir un aumento constante de un indicador como el PIB no solo es destructivo para el medioambiente, que ofrece recursos abundantes pero no infinitos, sino que también, después de un cierto punto, deja de producir bienestar.

Desde hace años, expertos como el economista catalán Joan Martínez Alier denuncian la insensatez de perseguir un crecimiento infinito. Más recientemente, académicos como Tim Jackson y Kate Raworth, e incluso agencias de la UE, han propuesto con urgencia la necesidad de crear una economía poscrecimiento. La idea es que una sociedad puede prosperar sin tener que aumentar su producción y consumo de forma indefinida.

Una solución posible sería crear un sistema económico poscrecimiento basado en indicadores cualitativos mucho más complejos y acertados que el PIB. Un mundo poscrecimiento debería ser también un mundo postrabajo, donde este ya no sea un imperativo moral sino un elemento necesario, pero no central, en el desarrollo del bienestar de las personas.

En términos concretos, esto implica una radical redistribución de la riqueza y una transformación en las inversiones de las ganancias generadas por la productividad. Una parte de esas ganancias debería servir para seguir innovando y el resto para disminuir progresivamente las horas trabajadas, hasta llegar a un mínimo que permita una vida digna y satisfactoria.

Además, una reducción del horario laboral ayudaría a la conciliación familiar y a la vida social y personal, aumentando el tiempo dedicado a otras actividades que mejoren el bienestar general (arte, deporte, etcétera).

¿Hará España la transición hacia una economía postrabajo?

En España este debate está muy atrasado. Incluso gran parte de los progresistas siguen anclados en el paradigma de la ética del trabajo. Se sigue afirmando somos pobres porque no somos productivos, ignorando el hecho de que un aumento de la productividad sin una distribución de sus beneficios aumentaría las desigualdades que ya afectan al país.

A todo esto, añadimos las recetas neoliberales de la UE que nos imponen alargar la vida laboral, reformando las pensiones. Lo contrario de lo que necesitamos para una transición hacia una economía postrabajo. Sindicatos y partidos progresistas deberían estar reflexionando sobre estos temas para desarrollar políticas más ambiciosas al respecto.

La propuesta de experimentar una jornada laboral de 4 días conservando el mismo salario presentada recientemente por Más País-Equo va en esta dirección. Sin embargo, esto debería ir acompañado por un debate sobre el tema de jerarquías y propiedad de las unidades productivas, empresas y fábricas.

Las organizaciones donde los trabajadores tienen más poder de decisión, o donde incluso se autogestionan, demuestran ser espacios más favorables para la implementación de un paradigma basado en la idea de postrabajo. Casos como el Lucas Plan en Reino Unido demuestran que, si los trabajadores deciden qué y cómo producir, los resultados suelen ser tecnologías más compatibles con el bienestar y con las condiciones de trabajo más favorables.

Mi trabajo, o el de académicos como Martin Parker en Bristol o J.K. Gibson-Graham, ponen de manifiesto el valor de las experiencias de autogestión para crear entornos laborales más sanos y justos. Estas medidas podrían acompañarse también con experimentos piloto de implementación de rentas básicas universales o rentas de los cuidados, que reconozcan el trabajo invisible de las y los cuidadores dentro de los hogares.

No cabe duda de que el cambio de una economía basada en el crecimiento material indefinido a otra basada en una prosperidad sin crecimiento se encontrará con enemigos y detractores en ambos lados del espectro político. Muchos de esos obstáculos se encuentran ya, sin duda, en los ambientes académicos.

Una academia más plural

Economistas heterodoxos como Piero Sraffa al principio del siglo pasado y más recientemente académicos como Steve Keen, entre otros, han desmontado sistemáticamente los postulados de la teoría neoclásica. En realidad, sabemos que un mercado laboral hiperflexible aumenta la desigualdad y la precariedad laboral.

En España, la gran mayoría de las facultades de economía están dominadas por el pensamiento económico neoclásico que promueve el libre mercado y la “no intervención” del Estado. Pero estamos en un momento de transición donde parece evidente que el modelo capitalista basado en el crecimiento infinito muestra sus límites, aunque el nuevo paradigma de sociedad, basado en el poscrecimiento y el postrabajo, esté aún en estado embrionario.

Como dijo Antonio Gramsci, “el viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en este claroscuro surgen los monstruos”. Los monstruos del cambio climático, de la destrucción de los ecosistemas y de sus efectos, como la covid-19, ya están aquí. Hay que actuar rápido para cambiar de modelo.

Mario Pansera, Investigador Distinguido en Organización de empresas y ERC Starting Grantee, Universidade de Vigo

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

Tu opinión enriquece este artículo: